科学家首次在二维材料中观测到轴子准粒子

近年来,轴子(Axion)这一假想粒子在粒子物理和宇宙学中受到广泛关注。它最初由诺贝尔奖获得者Frank Wilczek和Steven Weinberg于1978年提出,被认为可能解决量子色动力学中的强CP问题,同时也可能构成暗物质的重要成分。然而,由于轴子与常规物质的相互作用极其微弱,至今尚未被直接探测。

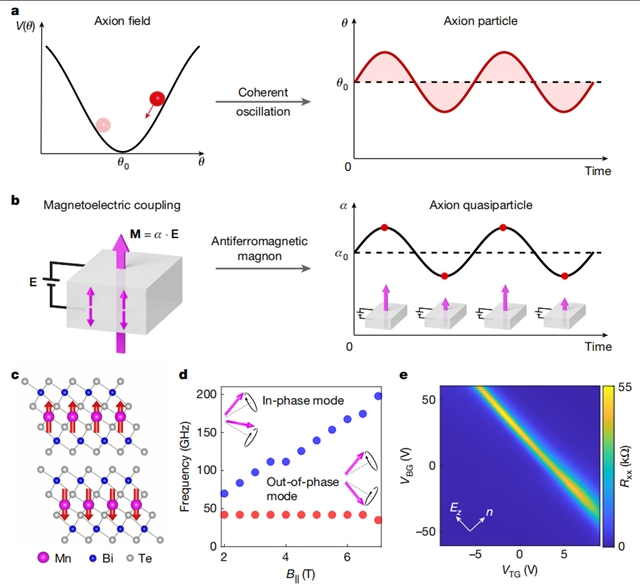

为了间接研究轴子相关的物理现象,科学家们尝试在凝聚态材料中寻找类似的机制。理论预言,在一些特殊的拓扑磁性材料中,材料的θ角(用于描述拓扑电磁响应)可以在时间上发生震荡。这种震荡被称为轴子准粒子(Dynamical Axion Quasiparticle, DAQ),与高能物理中的真实轴子具有深刻的类比关系。但长期以来,由于缺乏合适的材料平台以及对θ角动态行为的直接观测手段,这一现象始终未能在实验中实现。

近日,美国哈佛大学化学和化学生物学徐苏杨研究团队首次在二维反铁磁拓扑材料MnBi2Te4中观测到了轴子准粒子的存在。2025年4月16日23:00,相关成果以“Observation of the Axion quasiparticle in 2D MnBi2Te4”为题,发表于Nature期刊。

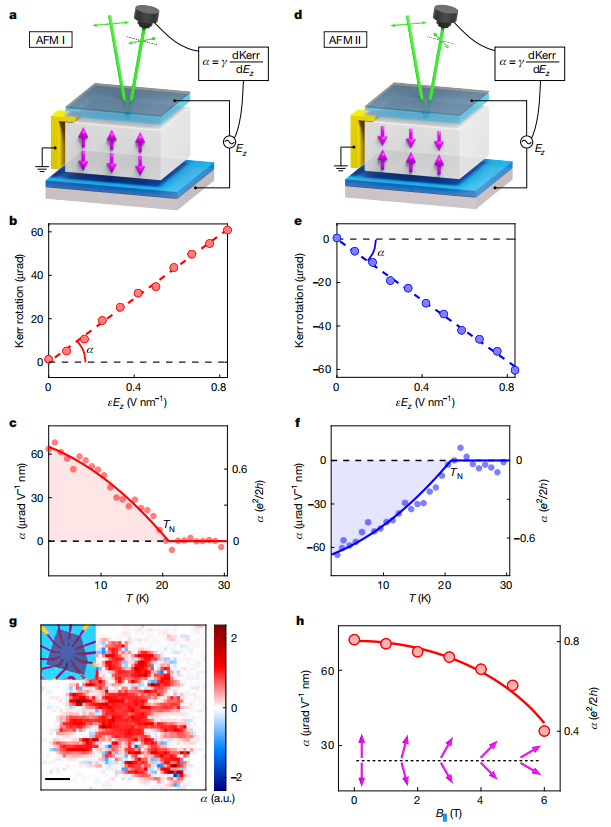

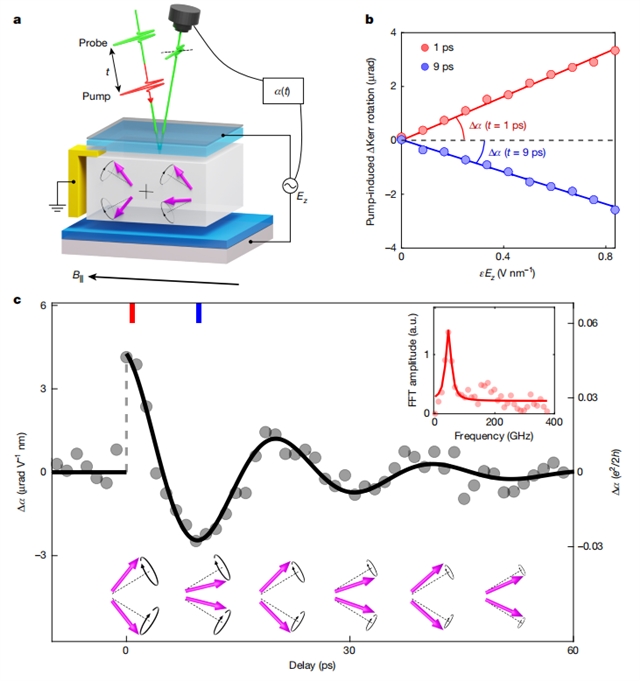

MnBi2Te4是一种具有层状结构的二维材料,其奇偶层展现出不同的磁性。在偶数层样品中,材料的磁性结构打破了时间反演和空间反演对称性,理论上可支持θ角随时间发生震荡。研究组构建了一个结合飞秒激光泵浦-探针测量与双栅二维电子器件的实验系统。泵浦激光激发材料中的反铁磁磁振子(magnons),探针激光则结合外加电场,通过光学克尔效应(Kerr rotation)实时探测材料中θ角的动态响应。

实验结果清晰地展示了θ角以约44GHz(千兆赫兹)频率进行周期性震荡,首次在实验上验证了轴子准粒子的存在。这种震荡表现为材料中磁电耦合系数的振荡,震荡幅度甚至达到静态值的12%,表明了强烈的动态响应。

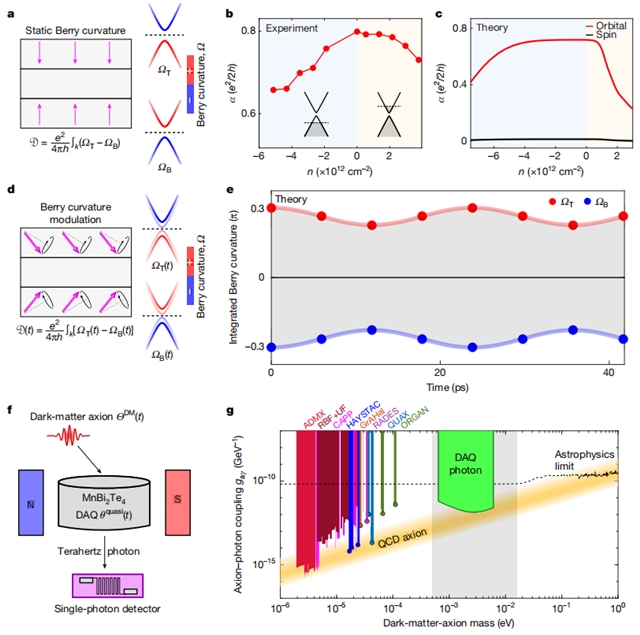

通过理论计算和材料建模,研究组发现这种θ角的动态震荡来源于材料中贝里曲率实空间偶极(Berry curvature dipole)的超快调制。而这一调制由“反相磁振子”激发所驱动,不仅响应强烈,而且在实验中可稳定观测。研究还发现,这种响应对载流子浓度和电场可控,为今后基于该机制的“可编程”量子器件提供了可能。

更具前瞻性的是,轴子准粒子不仅可以作为高能轴子物理的模拟平台,还可能反过来用于探测暗物质轴子。研究组基于实验测得的震荡频率、响应强度和可调范围,评估了DAQ在暗物质探测中的应用潜力。特别是在目前技术手段尚无法覆盖的meV(毫电子伏)能量区间,对应THz(太赫兹)频率范围,DAQ可通过调节外加磁场实现探测频率的连续可调,有望突破现有天文物理对轴子质量的限制,填补当前探测器技术的空白。

图1:二维MnBi2Te4的轴子粒子、准粒子以及基本信息。

图2:探测二维MnBi2Te4中的静态磁电耦合。

图3:二维MnBi2Te4中动态轴子准粒子的观测。

图4:贝里曲率和暗物质检测灵敏度的超快调制。

综上所述,研究团队首次实现了对θ角动态震荡的直接观测,首次实验验证了轴子准粒子的真实存在。该工作不仅是凝聚态物理的重要突破,也为暗物质轴子的直接探测提出了新的方案,展示了通过量子材料平台连接基础粒子物理与量子器件应用的巨大潜力。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-08862-x